在精神分裂症的遗传学研究中,全基因组关联分析(GWAS)已发现287个风险位点。然而,由于超过80%的风险位点位于基因非编码区,阻碍了研究人员深入解析其在疾病发生和发展中的生物学机制。尤为棘手的是,由于基因表达的组织特异性,预测这些位点的调控作用同样也极具挑战性。为了深入理解这些位点的功能,将精神分裂症GWAS信号与脑组织表达数量性状位点(eQTL)相结合,运用共定位和全转录组关联研究等手段,可有效挖掘疾病风险基因。但以往脑组织eQTL研究多集中于欧洲人群,全球人口的多样性未得到充分体现。已有研究表明,整合不同人群eQTLs可提升风险基因挖掘的精度和统计效能,揭示脑部疾病的潜在机制。因此,如何利用人群多样性以深入探索精神分裂症的遗传机制,已成为该领域亟待解答的关键问题。

2024年10月2日,中南大学陈超教授和刘春宇教授在《美国人类遗传学杂志》(American Journal of Human Genetics)联合在线发表了题为“跨人群的脑组织遗传调控图谱助力解析精神分裂症的遗传风险因素”的长文。该研究系统分析了来自PsychENCODE项目的158名非裔美国人、408名欧洲人以及来自中国人脑库中心的217名东亚人的前额叶皮层基因组和转录组测序数据,探讨了不同人群间脑组织eQTL的异同,揭示了导致这些差异的生物学因素。同时,通过整合精神分裂症GWAS数据,研究鉴定了新的疾病风险基因及其潜在的调控变异,为理解精神分裂症的遗传机制提供了重要线索,为研究其他脑部疾病提供了数据资源及全新视角。

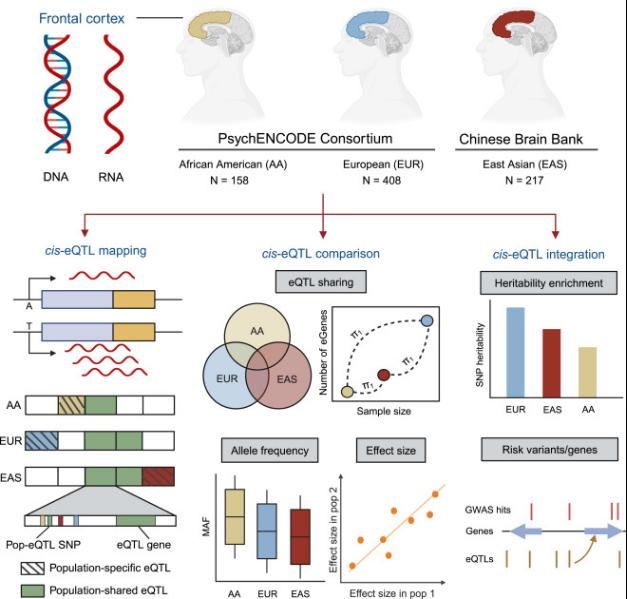

图1研究实验设计示意图

在这项研究中,研究人员对非裔美国人群、欧洲人群及东亚人群分别进行了顺式eQTL(cis-eQTL)分析,共鉴定出11,622个受变异调控表达的基因。为了更好地揭示cis-eQTLs的功能特征,研究人员评估了cis-eQTL到基因转录起始位点的距离,发现不同人群中约20%的cis-eQTL均位于转录起始位点上下游10kb内 ,且显著富集在启动子、增强子和转录因子结合位点中。进一步地,通过跨人群比较cis-eQTL信号,发现不同人群脑组织中的遗传调控模式在整体上高度一致,尤其是在eQTL信号的效应大小方面,其相关性高达0.910-0.944。此外,研究表明,约17%的eQTL信号因调控基因表达的变异在欧洲人群中极为罕见,仅在非欧洲人群中被观察到。

为评估人群多样性在挖掘精神分裂症风险基因及探索其遗传机制中的作用,研究人员结合东亚与欧洲人群的精神分裂症GWAS数据,比较了不同人群的eQTL信号在解释精神分裂症遗传度方面的表现。研究发现,使用与祖先背景匹配的cis-eQTL数据集时,精神分裂症的遗传力富集度更高。随后,研究人员采用SMR、Coloc和MetaXcan等方法,整合相应人群的顺式调控元件和GWAS数据,以识别特定人群中的精神分裂症候选风险基因。研究结果揭示了在东亚人群中观察到的五个新风险基因(SFXN2、VPS37B、DENR、FTCDNL1和NT5DC2)以及三个已知风险基因(CNNM2、MTRFR和MPHOSPH9)的新调控变异。

中南大学生命科学学院博士毕业生(现哈佛大学Broad研究所博士后)陈昱和中南大学生命科学学院硕士毕业生(现四川大学华西医院工作人员)刘思寒为该论文的共同第一作者。陈超教授和刘春宇教授为该论文的共同通讯作者。该研究工作得到了中国国家自然科学基金委资助。刘春宇-陈超课题组长期致力于人脑多组学调控与精神疾病的致病机制研究,研究方向主要包括人脑多组学的调控网络如何影响精神分裂症、双相情感障碍等疾病,治疗反应以及相关的心理和行为特征,发展相关生物信息算法和人脑类器官模型开发等。研究获得国家科技重大专项、重点研发计划、基金委优秀青年基金等项目资助,研究成果发表在Science、Science Translational Medicine、Molecular Psychiatry、Nature Communications、Science Advances等国际顶尖杂志。